「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げている猿田彦珈琲。コーヒーの品質はもちろん、心地の良い店舗スタッフの接客がファンを虜にしています。

最近ではECにも注力しており、Shopifyへのリプレイス・ECと店舗共通の会員プログラムなどアップデートを重ねています。

店舗とEC、2つのチャネルにとって最適な仕組みをどのように考えているのでしょうか。マーケティングディレクターの田岡 里紗氏とマーケティンググループ アプリチームの上田 伊織氏にお話を伺いました。

店舗接客をブランド価値そのものに 猿田彦珈琲が実践する接客術

ーまずはお二人の経歴を教えてください。

上田:私は大学生の時、アルバイトとして猿田彦珈琲に入社しました。2019年の10月頃で当時は大学1年生でした。アルバイトとして勤務をしているうちにスペシャルティコーヒーの魅力を知り、猿田彦珈琲の一員としてスペシャルティコーヒー業界に貢献したい、という思いが強くなり、新卒として2023年4月に入社をしました。

入社した2023年4月からは、ECの主にCS対応、販促施策の企画、自社アプリの運営などを担当しており、現在はEC全体の管理の他、SNSの運用、店舗販促のサポートなども行っています。

田岡:私は2024年に猿田彦珈琲に中途で入社しました。前職では楽天で、楽天ブランドが提供している様々な価値を世の中に広め、お客様に理解してもらい、ブランドに対する共感を通じて楽天が抱えている様々なサービスを、お客様により多く利用してもらえるようブランドコミュニケーションを行っていました。

猿田彦珈琲の代表大塚とは、実は2014年ごろからの知り合いです。楽天で働く前に、コーヒーブランドのジョージアと一緒に仕事をしていたことがあり、大塚とジョージアの担当者をお繋ぎしたことがありました。そのご縁もあり、転職しました。

猿田彦珈琲に入社してからは、ブランドの体験価値を高めていくことで顧客を増やすための施策に取り組んでいます。

ー 猿田彦珈琲では店舗での接客がファンのnoteにも書かれるくらい質が高いと伺っています。直近では店舗を増やす計画もあると思いますが、どのように接客の質を維持し続けているのでしょうか。

田岡:猿田彦珈琲の店舗は現在28店舗。店舗をオープンする度に、新しくスタッフを募集し仲間を増やしていきますが、オープン前にはいつも徹底したトレーニングを行っています。トレーニング期間を通じて、コーヒーの美味しい淹れ方だけでなく、ブランドのコンセプトや価値観、お客様に対するブランドの思いや、猿田彦珈琲のホスピタリティとはどういうことかなど、ブランドについて深く理解する機会が設けられています。

上田:特に関西は猿田彦珈琲の接客と相性がいいと考えています。私たちはお客様の懐に踏み込むコミュニケーションを意識しています。このような接客は関西だと、より反応がいいのではないかと現場からも意見が上がってきています。

店舗が増えたり大型の店舗になることでブランド価値が希薄化しないように、猿田彦珈琲では早く商品を出してほしいお客様とゆっくりコミュニケーションを楽しみたいというお客様によって対応を変えるようにしています。各店舗ごとに忙しい時間帯、例えば出勤時間やランチタイムの対応と休日のゆっくり楽しみたい時間帯で、それぞれ何を優先すべきかが異なります。そのため、状況や時間帯に応じて接客方法を柔軟に変え、ブランド価値を損なわないように意識しています。

また猿田彦珈琲にはラテアートの世界大会で2位、バリスタの世界大会で5位など日本チャンピオンになったことがある実力のあるバリスタも在籍しています。そのような大会で培った知見や技術を店舗営業に還元し、安定して高品質な商品を提供できるスタッフを育成しています。各店への配属前には企業の価値観、商品の特徴、お客様とのコミュニケーションの仕方を教えるステップが用意されており、それを経たスタッフが店舗でお客様をお迎えしております。

田岡:接客を重要視している背景には代表の大塚が俳優時代、精神的に辛かった時に訪れていたカフェのスタッフとのコミュニケーションで心が救われたという話があります。そこから、押し付けがましくなく、それでいて冷たくもない、それぞれのお客様にとって心地の良い空間作りを見極めてコミュニケーションをすることを意識しています。

ー カフェの店員と話すのはレジ前の数秒です。その数秒で顧客が求めることを把握するのは非常に難しいのではないでしょうか。

田岡:これは店舗に限りませんが、猿田彦珈琲の社員の主原則として、自分から相手の懐に一歩でも踏み込む関係づくりを目指すようにしています。相手に対して、誠意を持って向き合い、聞くことで、前向きに理解する。その上で、お客様にとって一番心地よい環境づくりを各々が行っています。

実際に猿田彦珈琲のお客様にインタビューする機会があり、そこで自宅で美味しいコーヒーを手軽に飲めることについて伺ったことがあります。その時の回答は「美味しいコーヒーだけを求めているのではなく、店舗のスタッフとの数秒の会話やサービスに価値を感じている」というものでした。

社内では「利他的」がキーワードのようによく使われています。誰かのために行ったことで相手が笑顔になり、より深くつながることで自分も肯定感や幸せを感じられるといった考え方で、店舗の接客にも反映されているように思います。

受け継がれる店舗の理念 顧客の声に向き合うECチーム

ー 店舗のような接客が難しいECも、2023年にShopifyにリニューアルをしています。デジタル領域ではどのような取り組みに注力しているのか教えてください。

上田:Shopifyへリニューアルした理由には、よりEC事業を強化していくために施策の幅を広げたかったことが背景にあります。店舗ではスタッフとのコミュニケーションを楽しみにしてくれているお客様も多い一方で、まだ猿田彦珈琲の店舗が全国に展開しきれていないのも事実です。ご自宅で美味しいコーヒーを楽しみたい、近くに店舗はないけれど猿田彦珈琲の商品を試したい、という方も沢山いらっしゃると思います。そんなお客様の様々なお声にお応えしたいと考えており、ECはそれができると考えています。

田岡:ECではギフト需要が非常に高いです。誰かに贈るものになるため失敗したくないというインサイトや、ちょっと良いもの・美味しいものを贈りたいというインサイトもあり、ブランドのファンの方やブランドの評判を知った方がECでギフトを購入いただくことも多いです。

以前はECを構えるだけに留まってしまっていたのですが、コーヒーの楽しみ方は多種多様です。価格レンジやキャンペーン、EC限定のオリジナル商品など企画を増やすことでECにおける価値を最大限高めていこうとしています。定期便なども最たる例の一つです。

また店舗とEC、それぞれ提供価値が異なるため注力ポイントも異なってきます。店舗はメニューや接客を含む店舗での体験全体でブランドの世界観を感じられますが、ECでは物販が中心になってきます。ただ、店舗・ECにこだわらず、ブランドの大切にする価値を、どのチャネルにおいてもお客様のニーズと共にお届けしていきたいと考えています。

ー 猿田彦珈琲の熱量の高いお客様にはどのような共通点があるのでしょうか。

上田:やはりスタッフの接客やコーヒーの美味しさに惹かれてくださるお客様が多いと思います。実際に、地方での催事や期間限定でのPOPUP-SHOPに来てくださり、そこでスタッフの接客や飲んだドリンクをきっかけに、継続してオンラインショップでお買い物をしていただく、というお客様も多くいらっしゃいます。

ECのお客様であっても店舗のスタッフに話しかけるようにご連絡いただけるので、お客様のお好みやご自宅での楽しみ方をヒアリングし、お口に合うような商品のご提案や味わいを明瞭に伝えられるようにしています。

長時間の電話を費用対効果が悪いと考えることも一般的にはあると思います。しかし、猿田彦珈琲ではお客様がブランドに向けていただいている熱量をしっかりと受け止めていきたいと考えています。時に厳しいご意見をいただくこともありますが、そういう時ほど親身にご対応を行うことでお客様が私たちに期待していただいていることなどが見えてきます。

実際にこのようなお客様ほど継続して購入していただけることも多いです。私たちはお客様とのコミュニケーションを積み重ねて成長してきたブランドです。数字ばかりを見続けてしまうと逆に変な方向に行ってしまうのだと思います。だからこそお客様の声にはしっかりと向き合っていきたいですね。

店舗を中心とした経済圏を構築 リニューアルした会員プログラム

ー そんなファンの方が使う会員プログラムも2024年に刷新しましたね。

上田:2022年にオンラインにおける会員プログラムをスタートし、2024年にリニューアルをしました。2022年以前はスタンプカードが代わりになっていました。その当時はまだ店舗数も10数店舗とお客様の購買データなどを追いかけることをしていなかったのですが、店舗数の増加とECを今後拡大していくことを考え、会員プログラムをスタートしました。

ここ数年で店舗数やブランドの認知が急速に拡大し、当時の会員プログラムのままでは、数年以内に施策の幅やお客様への還元方法に限界がくると感じていました。そのため、ECシステムのリニューアルと共に会員プログラムやモバイルアプリも刷新することを考えており、ShopifyでOMOを実現するのであればStack社の「VIP ‑ 会員プログラム」が良いとモバイルアプリ会社の方からおすすめしていただき、導入を決めました。

ー どのようなポイントを抑えてリニューアルされたのでしょうか?

上田:まず猿田彦珈琲の戦略の中心は店舗です。そのため店舗利用において利便性が高いかどうかは真っ先に考える必要がありました。ただし、先ほども説明しましたが店舗とECでは提供価値が異なります。店舗にフォーカスしすぎてECのお客様が使いにくい仕組みになってはいけないですし、その逆もまた然りです。そのため、店舗・ECどちらを利用しても便利にお得に使っていただけるような仕組みにリニューアルをしました。

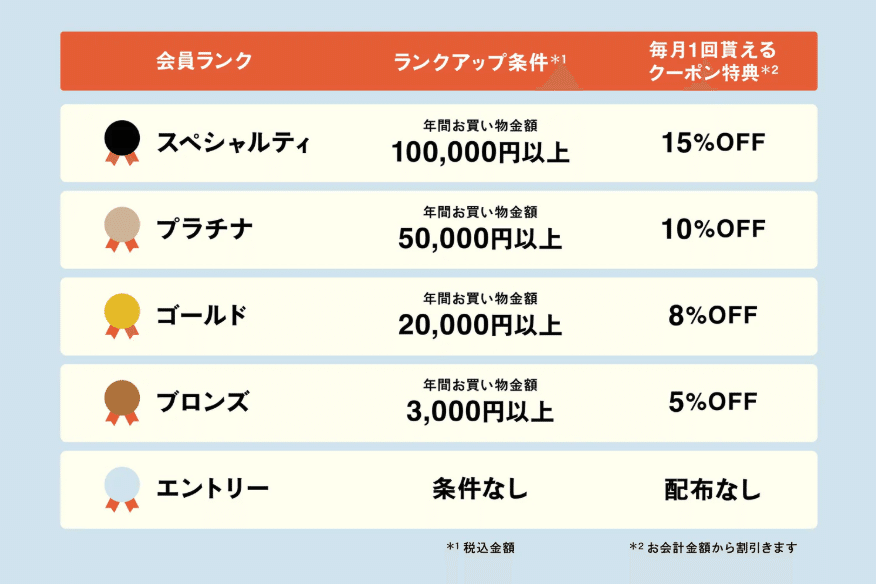

例えば、週2~3回程度の頻度でモーニングコーヒー¥350(税込)を買うお客様は、ブロンズランク(ランク最下層の一つ上、年間¥3,000以上の購入で到達)になるためには、最低でも3~4週間程度は時間がかかり、その間は具体的な還元を受けることができません。しかし、何かの折にECで3,000円程度のギフトを購入すれば、一度の購入ですぐにブロンズランクに到達、翌月からお得なクーポンなどを受け取ることができます。このように、店舗が主となる戦略は変えず、店舗のお客様にも明確なECで購入するメリットを示すことができる、そんな会員プログラムを考案しました。

店舗では、スタッフと会話をしながらコーヒーを楽しむことに価値を感じてくださるお客様が多いです。前述のように一度のご来店で大きくランクが上がることがありませんが、継続して購入いただくことでランクはどんどん高くなっていきます。実際に最上位のスペシャルティランクのお客様は店舗のお客様がほとんどです。注文回数も年間で700回〜800回と1日2回以上ご来店いただいているお客様が多いこともわかっています。

会員プログラムをリニューアルする前は、もう少しスペシャルティランクのライン(年間¥100,000以上の購入で到達)は再検討したほうがいいかもと思うこともありました。しかし、店舗ごとに異なるスタンプを全種類集めているお客様が結構多かったり、休日やお仕事帰りに必ず寄ってくださる常連様が多かったり、熱量の高いお客様は私たちの想像を超えるのではないかと思い、今のプログラムになりました。

他にも店舗では発行するレシートからポイントを後付けすることができる機能もあります。まだまだ店舗を増やしていくフェーズですので、初めてご来店されるお客様も多いと思います。お支払いの際にはアプリをインストールしていなくても、コーヒーを楽しみながら、または帰宅してからアプリや会員登録を促せるので大きな強みだと考えています。

この仕組みはOmni Hubの機能を活用することで実現しています。他にも店舗の顧客データをShopifyで管理できるようになったことで、今まで分析できなかった購入したことがある商品別のお客様リストを見ることができたり、この店舗にご来店するお客様は別の店舗にも意外と通っていただいているなど細かい情報を確認できるようになっています。

お電話でお問い合わせいただいた際にも、お名前を伺えればすぐにそのお客様の情報を確認できます。どの店舗で何の商品をお楽しみいただけたのかが分かった状態で会話ができるとお客様にも安心していただけていると思います。

田岡:ポイントシステムや会員プログラムをリニューアルしたことで一種の経済圏を構築できるようになったと思います。ポイントに対する意識がお客様の中でも大きくなっているため、活用しやすいポイントシステムがあることでリピートしてくださるきっかけにもなっていると感じます。

また今までは店舗だけでしか購入されなかったお客様がこれを機にECで購入するような機会も増えています。複数の要素が組み合わさっていますが、様々な商品や新しいチャネルにお客様が手を伸ばしやすくなったと考えています。

猿田彦珈琲が目指すさらなる挑戦

ー 今後、会員プログラムを用いてどのような施策を考えていますか?

田岡:すでに一部スタートしているのですが、ランクごとにポイント以外の還元をしていきたいと考えています。既に実施したものとしては、スペシャルティランクのお客様を創業メンバーが焙煎所内部や創業当時のお話を紹介する焙煎ホールツアーにご招待させていただきました。参加されたお客様からは、「率直に、これからもこれまで以上にお店に通いたい、そして応援していきたいと思いました。」など、大変ご好評をいただきました。このような還元の施策が増えれば、熱量の高いお客様とまた新たな関わりを作ることができると考えています。店舗・EC問わずの取り組みとなるので充実させていきたいですね。

上田:ECでは各ランクごとに異なるクーポンをお送りするなどセグメントを切った取り組みを展開できると考えています。スペシャルティランクとブロンズランクのお客様では猿田彦珈琲について求められていることも認識も異なると思います。そのお客様にとって必要な情報を伝達する上でもセグメント施策は注力していく予定です。

ー Stackにはどのようなサポートを求めていくのでしょうか。

上田:一つはお客様のニーズをもとにした開発です。すでに柔軟にご対応いただいているのですが、毎日店舗でお買い物をされるお客様から、ポイントの履歴が少し見辛いというご意見をいただいたことがあります。そのことをStackの社員さんに相談したところ、スムーズに開発までご対応いただけました。お客様の声を重要視する私たちにとって、お客様の声を反映してくれるパートナーはかけがえのない存在だと考えています。引き続き私たちからもお客様の声をお伝えし、一緒に改善をしていければと考えています。

田岡:私たちが取り組んでいきたいことももちろんサポートいただきたいのですが、やはり一番は猿田彦珈琲のお客様がストレスなくサービスを使っていただけることが重要だと考えています。このような環境をより強化していくサポートをしていただきたいですね。

例えば卸のチャネル。店舗やECと違って私たちが関与しにくい領域です。小売店舗で猿田彦珈琲を買ってくださるお客様に対してまだ還元の取り組みができていません。難しいご相談になるのですが知恵を貸していただきたいです。多くの小売企業の支援を行っているStack社だからこその取り組みを今後も期待しています。

編集後記

「レジ前のたった数秒でその顧客が求めている体験を把握して接客をする」マニュアル通りに良いサービスを行うのではなく、一人ひとりの異なる顧客に対して異なるサービスを提供することがどれだけ難しいか小売経験のある方ならわかるのではないでしょうか。

質の高いコーヒーは様々な場所で楽しめるようになりました。多くのブランドが自社ならではの強みを磨いています。そんな中、猿田彦珈琲が実践し続ける「接客」は日本のおもてなし文化を感じさせる体験を創出します。

そして猿田彦珈琲はその体験をECでも実現しようとしています。実店舗を軸としながら、店舗とはニーズの異なるECの顧客も満足するような施策、その一つが会員プログラムのリニューアルでした。デジタルの強みを活かすことで猿田彦珈琲の顧客の可視化が進み、熱量の高いファンに対して還元する取り組みが進んでいます。

ただECで店舗と近しい取り組みをすることは、コスト的に見合わないとされることが多いです。しかし猿田彦珈琲では接客をキーファクターとして捉え、長時間の電話を肯定的に捉えるなど実直に顧客と向き合い続けています。

デジタルやAIの領域が増えている今、ECにおいて人が織りなす体験は貴重になりつつあります。猿田彦珈琲の強みはこれからさらに輝いていくのではないでしょうか。自動化されつつあるデジタルの世界に心地いい体験をこれからどのように拡げていくのか楽しみです。