岐阜県アパレルの雄と言えば、最初に名前が挙がるのが水甚(みずじん)という企業ではないでしょうか。創業当初、メンズスラックスの生産からスタートし、現在ではArnold Palmer(アーノルド パーマー)、FIRST DOWN USA(ファーストダウンユーエスエー)、Eddie Bauer(エディー バウアー)といった、誰もが知るブランドの小売や卸を手掛ける製造小売業としてアパレル市場で確固たる存在感を示しています。

ブランドが成長するに伴い、販路の確立が必要になるのはどの企業でも同じことですが、水甚も例外なくブランド数の増加に合わせてECの強化に取り組み、アパレルメーカー出身でありながら、右肩上がりの成長を遂げています。小売出身ではない企業によるEC販路の確立やチームの内製化をどう実現したのか?同社ECチームを統括する横矢さんにお話を伺いました。

インタビュイー

小売・EC本部 横矢 努さん

GMS/ジーンズショップの営業・実務を経て、2020年より自社のオンラインストアの担当へ移行。FIRST DOWN USAやArnold Palmerなどのブランドを取り扱う「MIZUJIN WEBSHOP」、2023年にはEddie BauerのECサイトを立ち上げ、全ブランドの自社オンラインストア・各種ECモール・SNSの運用、PR業務など多岐にわたり業務を担当。FIRST DOWN USAのリブランディングの際も実務にも携わる。

卸メインの業態から小売業への展開において、組織として直面した課題

ー 卸・店舗・ECの比率を教えてください。

2024年6月期で卸:小売で75:25という状況です。ECは2年連続150%成長で好調に推移しています。ECは出店に伴い売上が伸びやすい傾向にあります。積極的な出店により地域や業態と多様な市場に対応する知見を得て、その結果、現在では出店の精度が向上し、ブランドとして順調に成長を遂げつつあります。一時はブランドの成長戦略に現場の対応が追いつかない時期もありましたが、今後もさらなる成長の余地があると考えています。

ー 小売/ECのノウハウをどのように習得されましたか?

小売りに関しては2018年にブランド事業の運営に着手したのがスタートです。GMSを中心にSHOPを全国に立ち上げ、楽天のEC展開にまで至りました。

また、2022年には外部からアパレル小売の経験者を積極的に雇用し、社内全体の知見を高めるように図りました。2023年からはMD設計にも注力しております。

ECに関しては、たまたま私がWEB関係に興味があり白羽の矢が立った次第で、こちらもゼロからのスタートです。外部コンサルティングを依頼して、専門業務のサポート・アドバイスを頂き、それを社内に伝えていくという方法でチームの知見を高めております。また、私自身も日々アンテナを張り、知識・技術の習得を目指しております。

今年度からは更に組織変更があり、「小売・EC本部」という形で小売特化型の事業部が発足しております。

ー ECの業務はどの程度内製化していますか?

内製でコードが書ける人材が社内にいるわけではないので日々の更新業務やWEB広告、LP制作などに関しては外部の企業に協力して頂いております。

自社EC・モール含め、商品登録も外部にお任せしておりますが、マスタの作成は社内で担当。その他、販促施策の立案やメルマガ・SNS運用・在庫の調整など、主に売上に直結しやすい部分を社内で担当するようにしています。自社の強み・弱みを一番知っているのは社員である私たちなので、弱みは外部にサポートして頂き、なるべく社員の手を空けて強みを最大限に活かせるよう業務を振り分けています。過去、本部長自身がECの実務に携わっておりましたので、業務への理解があるからこそこのような形での運用体制になっております。

ー 広告費などの部署間での責任分担はどのようにされていますか?

私の責任の元、適時上長に現在の状況と予算の確認を取りながら調整しております。広告費としてはWEB広告、SNS広告、モール内広告の活用・インフルエンサー施策などが該当します。

年間で決まった額の予算を取りに行くという形ではなく、現場の状況にフレキシブルに対応できるよう直近の予算を獲得できるように都度上長と交渉します。もちろん、ROAS(広告の費用対効果)重視なので、ある程度の効果が予測可能な状況でないと対象にはなりません。

ー 店舗との連携体制はどのように構築されていますか?

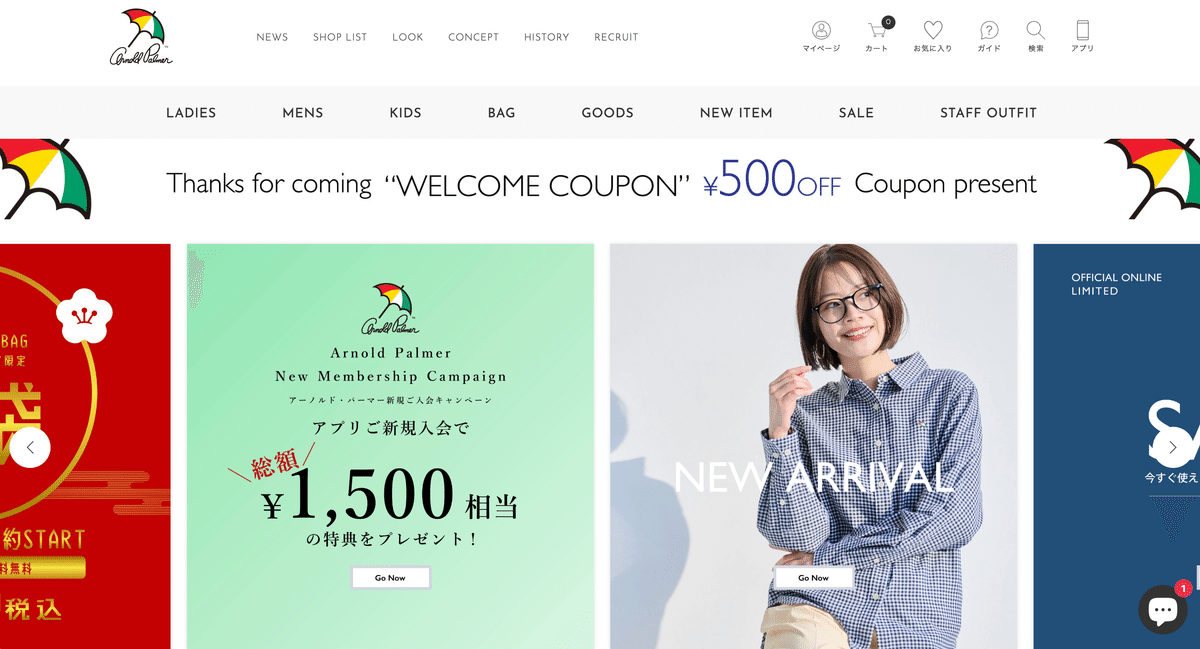

店舗担当とは席も隣なので、日々コミュニケーションを取りながら業務を進めております。店舗とECの相乗効果は確実にありまして、2021年からスタートしたArnold Palmerは出店と相関して現在会員数が15万人を突破。自社オンラインストア全体の会員数も約20万人程度にまで成長しています。

店舗とECの在庫は日々検証して店間移動を行い、最適な在庫管理を模索しております。また店舗スタッフにはコーディネート投稿に協力してもらい、ZOZOTOWN店ではコーディネート経由売り上げが昨年対比400%程度。今後もスタッフコーディネートは強化していく方針です。ルーティン化が進むとスタッフ側にも慣れが出てきましたので、現在では抵抗無く更新されるようになりました。更新するスタッフにやや偏りはあるものの、経由売上を共有すると、やる気が向上するスタッフが多いです。今後はインセンティブを検討しておりますので、経由売上を正確に測れるスタッフコーデツールを実装しようかと考えております。

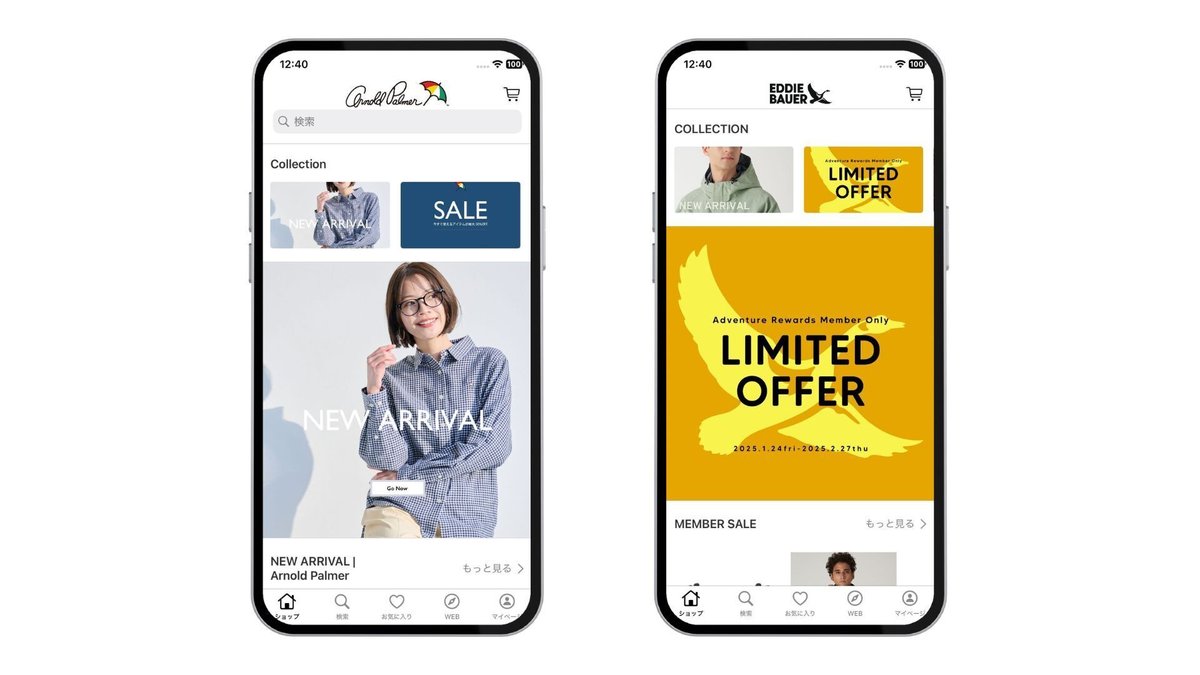

店舗・ECの連携で特に効果が高いのは、店頭で来店・購買されたお客様にモバイルアプリDL・会員登録をして頂くことで特典クーポンを進呈する施策です。高確率でアプリ経由での購買が発生します。LINEでも同様の施策を実行していますが、モバイルアプリの方が利便性が高いようで、その効果を実感しています。ライトユーザーは主にLINEを活用、ヘビーユーザーはモバイルアプリと、お客様側で上手く棲み分けされている状況です。

複数ブランドの運営にあたって

ー 認知度の高いブランドの商標を活用されていますが、そのメリット・デメリットをお聞かせください。

メリットは歴史です。一から立ち上げたブランドでは決して生み出せない長い歴史と、それに伴う変遷や試行錯誤が積み重なり、それらが製品に反映されることでブランドの魅力へとつながっています。お客様にとって、その歴史が自身の思い出と重なり合い、より一層ブランドへの愛着が深まります。「若い頃は手が届かなかった」「手放したものをもう一度手に入れたい」といった声を日々いただくことからも、ブランドの歴史を紡ぎ続けることの重要性を実感しています。また、こうしたブランドへの想いに応える形で、過去の製品を復刻したヘリテージラインを展開することもあります。

デメリットは矛盾して聞こえるかもしれませんが、そのお客様のブランド愛ですね(笑)。お客様の方がブランドに対する愛が深く、こちらの知識不足でご指摘を受けることがあります。それは非常にありがたいことではあるのですが、自社の知識不足やブランド愛が足りていないことを日々痛感しています。そういう意味ではデメリットとは言えないのですが(笑)

ー 異なる顧客層向けの複数ブランド運営において、特に効果的だったEC施策をそれぞれ教えてください。

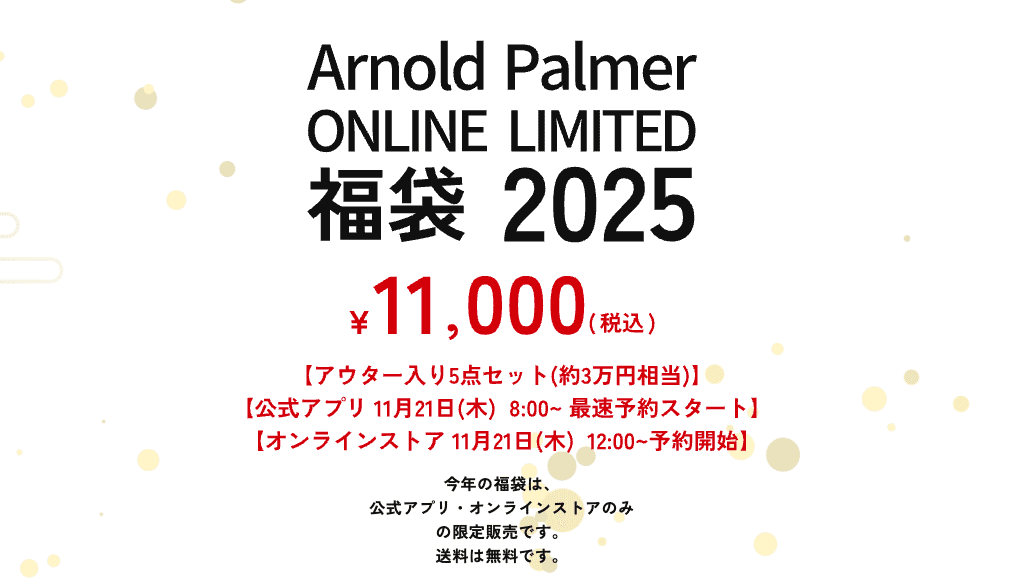

Arnold Palmerの福袋は売上が非常に良く、特にアプリ経由での購買が好調なのですが、これは福袋人気を利用した施策が要因です。狙いとしては福袋の購買をきっかけに店舗のお客様にアプリのDLとECでの購買体験をして頂く、というものです。

まず福袋販売の事前告知を強化すべく、店舗・SNS・メルマガなど全てのチャネルで告知を徹底。店舗での福袋販売は直近ではストップしておりまして、またECでの購買ならお客様に年内にお届けする事も可能にしました。

福袋の中身は事前に公開しておき、当該アイテムのスタッフコーディネートを充実させます。告知の為にinstagram・Google広告も投下しました。店頭の顧客様は45歳以上の女性が多く、ECでの購入に躊躇する方も少なくありません。だからこそ福袋でECでの購買を体験して頂きたかったのです。

次の課題はここで獲得したECのお客様に2回目、3回目の購買を促進することです。決済方法一つとっても特徴がありますので(「クレジットカードが怖い」「代引きが良い」など。)、そこにも注意を払う必要があります。

会員プログラム及びモバイルアプリの導入背景

ー 「VIP - 会員プログラム」導入時の課題と、「Appify - モバイルアプリ」導入を決断された理由をお聞かせください。

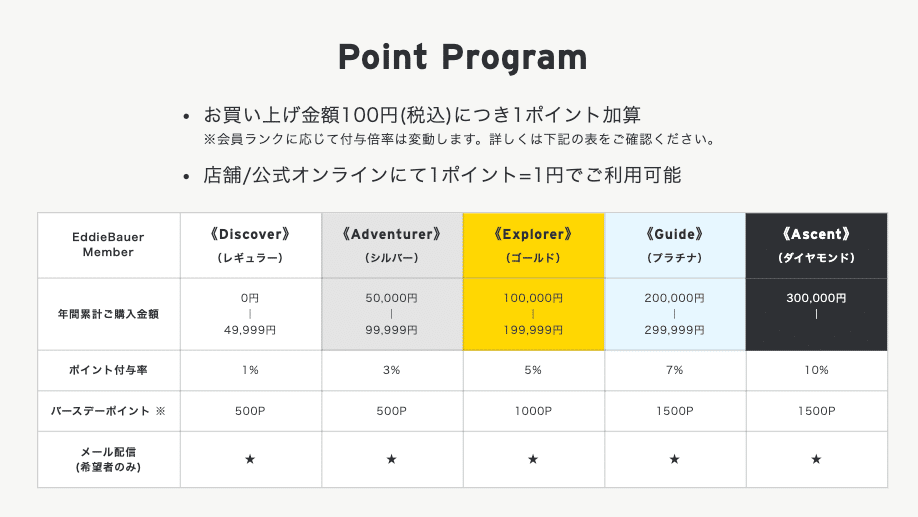

Shopifyを使用する上で各種ポイントに関わるアプリをインストールしてみましたが、海外の商習慣に違和感があり(100ポイントで1円引き、などポイント還元のルールがわかりにくい。)、日本のマーケットにフィットしているアプリを探している時にVIPにたどり着きました。使い勝手の良さには運営側でも満足しており、またお客様にも非常に満足して頂いております。

Appifyに関しては、シンプルでUIの良さはピカイチです。ShopifyやVIPとの連携も問題なく、私たち素人でもノーコードで作業が可能です。Stack社のサポート体制も迅速・柔軟で、モバイルアプリのリリースに関しては非常にスムーズに行うことができました。

また定期的にStack社とMTGを実施し、アプリ改善の依頼をしたり、他社の運用事例を共有をしてもらい、お客様に選ばれるアプリへブラッシュアップしております。

ー Appifyの導入により、顧客エンゲージメントにどのような変化がありましたか?具体的な事例があればお教えください。

まずは店舗での会員証ですね。モバイルアプリをリリースする前はLINEのリッチメニューにマイページへつながる導線を設けていましたが、Shopifyの特性上、定期的にログアウトされてしまい、再度ログインすることが店舗・お客様双方にとって手間でした。それがモバイルアプリではシームレスに会員証の提示ができるようになり非常に喜ばれています。

その他にも、モバイルアプリ会員様に向けた先行予約が非常に喜ばれました。先述しました福袋の予約をモバイルアプリでは先行で行ったのですが注文が殺到致。ファンの方に情報がしっかり届き、アプリでのお買い物のメリットを感じて頂けたと思います。

ー 店舗とECの顧客情報・ポイントの一元化において、どのような課題があり、それをどのように克服されましたか?

ランクに沿った施策はもっとやりたいと考えております。お客様が、ランクが上がる事によりどうなるか?をあまり認識しておらず、それを店舗と絡めて周知徹底したいです。それに伴い、どうすればお客様に「ランクを上げたい」と思って頂けるのか?の施策も合わせて強化したいですね。

アプリDLに関しては、店舗でも導線・オペレーションは統一していますが、DLの状況・バーコードの開示率を見ますとまだまだ対応できていない店舗がある状況です。オペレーションの徹底の問題なので、注意喚起して対策していますが時間がかかりそうです。

モバイルアプリだとバーコードの開示は簡単なのですが、先述しました通りLINEの場合はマイページを開いた際にログアウトされているケースが多く、お客様がログインする際にアドレス・パスワードがわからない→アドレス・パスワードを変更しようにもキャリアメールだとパスワード変更のメールが届かない、という問題もありますので、なるべくモバイルアプリの利用を促進しています。

ー 情報一元化は、店舗スタッフの業務や顧客対応にどのような変化をもたらしましたか?

スマレジ上でお客様のカルテを確認可能なので、スタッフがお客様の購買履歴を確認し、どういうお客様か?をすぐ確認できるようになりました。その結果、お客様とのコミュニケーションが増え、接客レベルが向上しております。

複数ブランドを横断したポイント・会員ランクの実現

ー なぜブランドを横断したポイント・会員プログラムを導入しようと考えたのでしょうか。

3つのブランドを運営しており、お客様により便利にご利用いただけるよう、ポイントや会員プログラムの横断に着手しました。

吉祥寺店は同じ店舗内でFIRST DOWN USAとEddie Bauerを販売していますが、ShopifyのECサイトはブランドごとで別々になっており、同様にレジ機能も別です。その為、ブランドを横断した購買に関してはポイントが顧客情報・ポイント一元化ができておりませんでした。

これについてはStack社の提供する「SQ」を利用することで、ブランドを横断した顧客情報・ポイントの一元化が実現しました。現在、お客様は「MIZUJIN WEBSHOP」「Eddie Bauer」「FIRST DOWN USA」で購買した際の各ポイントをECサイトのマイページから簡単に統合できるようになっております。

ー 3つのブランドを個別に運営しながら、クロスストアポイントプログラムを導入された戦略的意図をお聞かせください。

3つのブランド=3つのECサイトを運営しておりますので、シングルサインオンを実現しようとすると大きなコストアップが不可避でした。それをSQで回避できましたので、利益率アップに貢献しております。まだ実現しておりませんが、今後は作業コストの軽減を実現すべく商品マスタの作成などもSQ側で実行しようと検討しております。

詳細についてはこちら

編集後記

20年ほど前、大手アパレルが自社ECに着手して以来、業界全体としてEC内製化の道を模索してきましたが、本当の意味で実現できている企業は多くありません。

かつて、メーカーと小売が明確に分断されていたアパレル業界も、時代の流れとともに垂直統合へと向かい、企業規模が大きいほどこの変化に適応するには膨大な手間、コスト、そして時間を要するのが現実です。このような現場に携わったことがある方なら、事業が迅速に進まないという事態に直面した経験をお持ちでしょう。

そんな中、小売の歴史が浅いながらも先進的な取り組みで注目を集める水甚が、華やかさはなくとも堅実かつ着実な前進を続ける姿勢は、アパレル企業が目指すべき「EC内製化」のお手本と言えるのではないでしょうか。その確かな歩みは、未来のスタンダードを体現しているかのように思えました。