スニーカー好きであればその名を知らぬ者はいない名店「WORM TOKYO」は、スニーカーカルチャーの聖地として世界中のヘッズたちを魅了し続けています。ガラス越しに覗くその空間には、NIKEやadidasの歴史的名作からコレクター垂涎の一足まで、まるでスニーカーの博物館のように整然と並んでいます。

一見してわかるレアモデルの存在感。そしてそれを求めて、日々海を越えたセレブリティやスニーカーフリークたちが訪れる様は、もはや一種の巡礼と呼べるでしょう。

この“レアの殿堂”は、リアル店舗だけにとどまらず、ECサイトやモバイルアプリといったデジタルのフィールドにまでその魅力を拡張しています。スニーカーの価値とは何か?それをどのように可視化し、物欲を超えた“文化”として熱量を持続させているのか。

今回は、スニーカー・リユース市場の草分けとして知られる同店の担当者のお話を伺い、WORM TOKYOが体現する“カルチャー×テクノロジー”を詳細に迫ってみました。

インタビュイー

株式会社イヴコーポレーション 事業部長 杉江隆臣さん

中途でコメ兵に入社後、店頭にて勤務スタート。その後、同社マーケティング部(集客・CRM)に配属後、株式会社イヴコーポレーションに出向。現職に至る。

WORM TOKYO誕生の背景とスニーカーリユースの文化的挑戦

ー WORM TOKYOの設立経緯と、スニーカーリユース市場での差別化ポイントを教えてください。

杉江:株式会社イヴコーポレーションの一つの事業部だったWORM TOKYO(以下、WORM)のトップが現社長の大草良平(以下、Rio)なのですが、WORM自体はRioが社内事業として設立したブランドです。その後、コメ兵がM&Aして今に至ります。

Rioの経歴としては、吉祥寺の伝説的なスニーカーショップ「L.A. Avenue(現在は閉業)」にて店長をとなったものの、経営不振により倒産。その後Rioがイヴコーポレーションに入社しました。当時の社長がRioの経歴を見て「面白い」と感じ、好きな事をやっていいと許可が出ましたので得意なスニーカーのリユース事業をスタートする事になりました。それがWORMの始まりです。「事業をスタートするのに費用はどの程度必要か?」と聞かれ、「300万円くらいです」と回答したら、いきなり現金を手渡されたため、急いで事業をスタートしさせたみたいです(笑)

そこで「WORM」が初めて産声をあげるのですが、ショップ名には「スニーカー」を付けないと決めていたようです。そんなショップ名である「WORM」の意味は、初期メンバーであるWatanabe、Okusa Ryohei、Matsunagaの三名のイニシャルが由来ですが、今ではトリプルミーニングになっています。

2つ目、メルカリの流行から、今でこそリユース市場は確立されていますが、それまでは「1次流通こそがカッコいい」というイメージがありました。そのような環境下で創設したWORMは、1次流通に対抗する象徴として神話のワームからインスピレーションを得ています。

3つ目、IT用語の「WORM(Write Once Read Many)」です。「一度書いたら書き換えられない。」という意味です。

WORM創設当初はまだスニーカーのリユースショップ自体がほぼ無く、市場にかっこいいスニーカーショップも少なかった時代だったそうです。そこで「ただのスニーカーショップではなく、音楽が感じられる感度の高い場所にしたい。」という思いでショップを創設。Rioは、L.A. Avenue時代からHIPHOPアーティストとも交流があった為、自然とショップのイメージは音楽・HIPHOPが感じられるものになっていきました。そこで更にアーティストとの交流が加速し、今ではクラブで音楽イベントを頻繁に主催するようになっています。このイベントはプロモーションの一環でスタートしたものではないので、スニーカーを前面に出す事はありません。あくまで「このイベントはスニーカーショップが主催しているのか。」と後から気づいてもらうことを、ブランディングとしていたようです。

とは言え、最近では時代にやや変化を感じています。当店では外国人のお客様が多いのですが、「世界一のスニーカーショップ」とおっしゃってくださる方も少なくありません。わかりやすい場所ではないのにもかかわらず、わざわざ来店してくださるお客様がこれほどたくさんいらっしゃるのですから、一緒にお酒が飲める音楽イベントを開催してもいいのでは?とも考えています。それがWORMらしいCRMになるはずなので、現在イベントの開催を検討しているところです余談ですが、代表のRioは音楽好きが高じて、石垣島でHIPHOPイベントを個人でも開催しています。創業者本人のライフスタイルそのものが、WORMのブランドの根幹を形作っていますね。

顧客層・購買行動から見るWORMのブランド戦略

ー 主要な顧客層とその購買行動の特徴について教えてください。

杉江:主な顧客層はざっくりした表現になりますが、「スニーカー好き」ですね。ショップコンセプトにもなっている「音楽」が必ずしも好きという訳ではなく、中にはNBAが好きでスニーカーを探し、来店される方もいらっしゃいます。

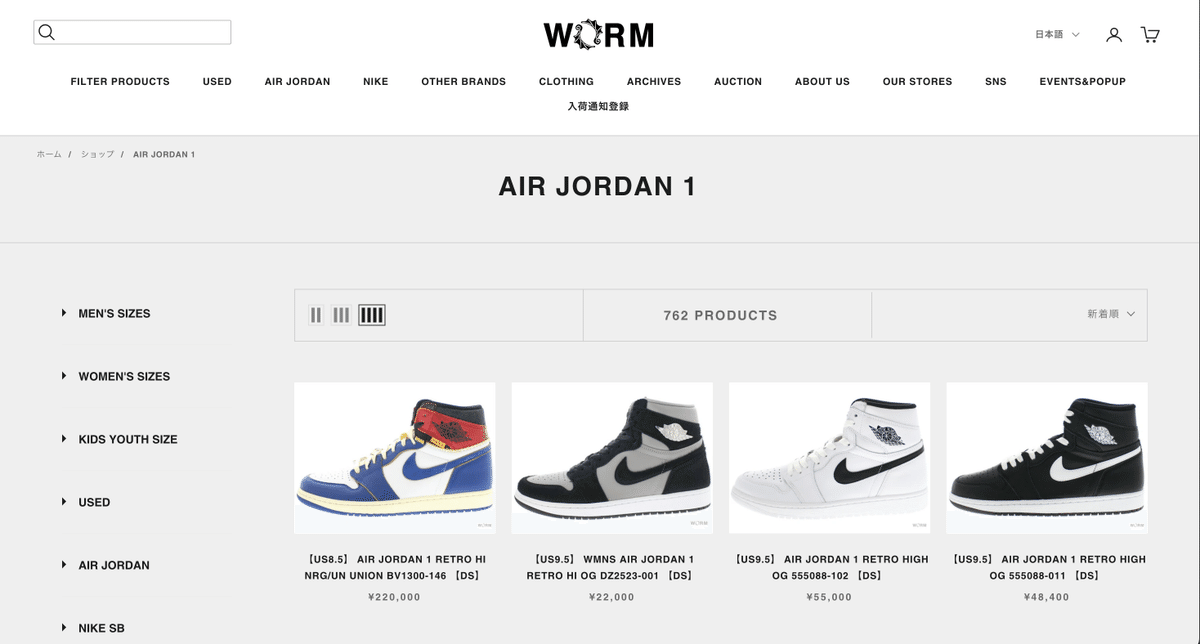

レアスニーカーを目的に来店される方も多いですが、目的買いは全体の半数程度でしょうか。WORMはNIKEのヴィンテージショップというイメージをお持ちの方も多いので、NIKEのレアスニーカーを探されている方や、NIKEというブランドが好きな方の来店が多い傾向にあります。実際は、NIKE以外のブランドも豊富に取り揃えていますので、その点も多くの方に知っていただきたいですね。

また、スニーカーを買うお客様と売るお客様では、客層が大きく異なります。売るお客様、つまり買取り希望のお客様は所得の高い方が多く、これは一般的にリユース品を取り扱うショップに共通する傾向です。スーニーカーは高額なブランド品と比較するとまだ価格帯は広いものの、1度でも買取りが成立すると、2回目以降はお客様が離れにくいという傾向があります。これは、買取金額にご満足いただけますと、比較して探すのも面倒ですし何が要因で買取金額に差があるかわかりにくいものですから、新しいショップを探すのに抵抗があるようです。

当店は買取金額が高いのも特徴で、それが日本トップレベルの物量につながっています。リユースは物量勝負の側面が強いので、戦略的に高く買取りしています。スニーカーはサイズが売上に大きく影響するため、いかに数を揃えられるか?がショップとしての機能価値に直結します。そこにブランドイメージを上乗せすることで、強いブランドとして確立されると考えています。

リユース品にネガティブな印象を抱いている方はまだいらっしゃいます。しかし、見方を変えれば新品のアイテムはトレンドに沿っているので他者と被る事も多い一方、リユースは過去作品を含む幅広いデザインのアイテムを取り揃える事ができます。自分に一番合っているアイテムを探すにはリユース店は最適である、という見方もできるのです。リユース品の良さはそんなところにあるという事をもっと多くの人に知って欲しいという願いから、広告コピーにも「あなたらしい一足が見つかる(日本語訳)」という言葉を採用しています。

Heart of the culture!

WORM has been buying sneakers from collectors in Japan and selling them worldwide for over 10 years.

New is great. Trendy is fun.

Still, we want you to find a pair that’s truly you.

Because what’s truly you—can only be found in the resale world.

WORM delivers that.

WORMは、スニーカーのリユース・二次流通の先駆者という自負があるので、この市場をもっとポジティブに見て欲しいという願いがあります。Rioから聞いた話ですが、そもそもスニーカーのリユース市場が成立したのは、NIKEのAir Jordanモデルが販売された1985年以降に遡ります。それから約20年を経て日本のリユーススニーカー市場が成熟し、その初期からWORMはこの市場に携わってきました

長年の実績からWORMは日本有数、権威性・信頼性を獲得しています。ドメインも古く、その副産物としてSEO面でも非常に強く、検索流入には大きな強みを感じています(笑)そのおかげもあり、WEB上でのお客様も増えやすい傾向にあります。

スニーカーブームの変化とWORMの対応策

ー スニーカーブームの落ち着きによる売上変動はありますか?また、ある場合はどのように対応していますか?

杉江:影響は受けていますが、世間で言われている「スニーカーブームが衰退した」というのは語弊があります。「特定のブランドの人気が落ち着いた」だけで、スニーカー好きの層自体は増え続けています。つまり、投機目的でのスニーカーを購入するブームが去っただけで、全体のスニーカーの消費量は変わっていないと考えています。街を歩いている若者の足元をご覧いただければわかりますが、ドレスシューズを履いている方はそれほど多くありません。と、Rioが話しておりました(笑)

しかし、これよりも大きな問題なのは、スニーカーの物価高です。これがリユース市場で価格と需要のバランスを崩しています。特に日本人のお客様に対してはこちらの方が影響が大きいと感じています。その分、値下げをするとよく売れます。

現在は円安の影響もあり、海外のお客様への売れ行きは好調です。当店のお客様の割合は、リアル店舗で日本と海外でで5対5、自社ECでは6対4程度です。(ECは・楽天・ヤフオクでも販売しています。)

ー ブランドにもトレンドがありますが、売れるブランドの仕入れを強化したい場合の工夫などはありますか?

杉江:ASICSやNew Balanceは今以上に買取り強化したいと考えています。この2ブランドは2nd STREETさんが強いのが現状です。やはり「店舗がどこにでもある」というのは相当な強みだと感じます。

集客については、Google検索経由のお客さまが多いので、Google広告が主な対策です。2nd STREETさんは店舗が多いため、Googleビジネスプロフィールがヒットしやすいという強みがあります。ローカル検索対策は店舗網に勝てないため、当店としては宅配サービスに注力することで対応しています。

ー 時期によって価値が下がったスニーカーはすぐ損切りするのか、もしくはしばらく寝かせますか?

杉江:価値が上がるまで寝かせる事もありますし、価値が高くなる前のタイミングで新品を仕入れる事もあります。現在は在庫がやや多いので、価値が下がり続けると判断した商品はなるべく放出するようにしています。そうでなくとも加水分解や変色等で、時間と共に商品の価値が下がる可能性がありますからね。

商品をある程度回転させないと損失が出るケースは多いので、その判断が非常に難しく、厳正に対処しています。この線引きこそが、プロとしての力量が問われるところです。

アプリ活用で実現する体験設計と顧客ロイヤルティ

ー 複数のソリューションを検討されたと思いますが、最終的にStackを選択した決め手は何でしたか?

Stack社が提供する「Appify-モバイルアプリ」は競合他社と比べて利用料が非常にリーズナブルです。ここが導入の大きな決め手でした(笑)

それ以外にも、カスタマーサポートが事業者のやりたい事に対して真剣に取り組んでくれます。実装までしっかり寄り添って対応してくれるのが非常に良いですね。現在、アプリ施策のおかげで滞在時間が大きく伸び、CVRが2倍になりましたが、手厚いサポートのおかげでもあると感じております。

ー プッシュ通知やアプリ限定キャンペーンなど、特に効果的だった施策はありますか?

杉江:スニーカー業界はどのショップもモバイルアプリが販売の主流で、お客様も利用に慣れています。ですから、まず「アプリがある」「プッシュ通知の配信がある」だけでも、効果があります。

その他、具体的な施策としては、モバイルアプリ限定で初回20%OFFクーポンを提供したり、ポイント付与率を100円で3ポイントに引き上げました。これらの施策は、これまでのWORMのイメージを変えるために実行しました。

以前は「高いけど行くだけで楽しい。」という、スニーカー界のテーマパークのような存在でしたが、その集客が購買にしっかり結び付くようにしたかったのです。施策立案と実行を繰り返し、「少し高くてもどうせならWORMで買いたい。」とお客様に思っていただけるよう、意識改革を狙いました。

また、新入荷やオークションのお知らせなど、プッシュ通知は毎日配信しています。お知らせできる内容はたくさんありますから、情報発信を頻繁に行なうことでお客様との接点を増やしています。

ー アプリの効果を最大化するために、どのような運用上の工夫をしていますか?

杉江:モバイルアプリの検索性の向上とコンテンツの充実に力を入れています。

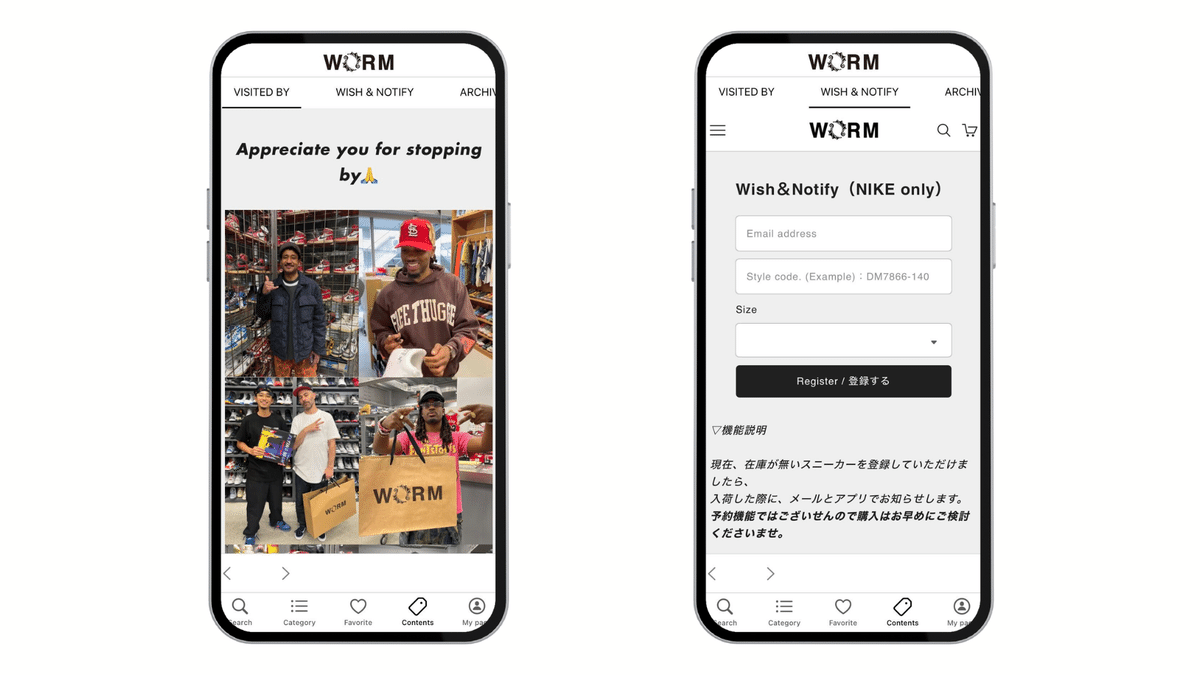

また、現在はNIKEのみの対応ですが、お客様が好きなモデルの型番を入力すると、入荷後にプッシュ通知とメールマガジンが届く仕様を導入しました。この機能は今後、別のブランドにも拡大する予定です。

また、ショップの信用を高めるために、海外のセレブリティなど著名人が来店し、instagramに投稿した内容をアプリ上でも紹介しています。

入荷通知(右)

さらに、今後はARCHIVESというコンテンツの追加も検討しています。これは、WORMが保有する希少で注目度の高い商品をアプリ上で紹介するものです。現在は、モデル名を検索した世界中のスニーカーヘッズが「contact us」から交渉できるようににしています。

これらの取り組みの最終的な目標は世界のスニーカーヘッズたちと繋がることです。売買した後にも楽しめるコンテンツを充実させ、常に交流できるるコミュニティを形成したいですね。

リユース業界のデジタル化とWORMの展望

ー リユース業界全体のデジタル化について、どのような展望をお持ちですか?

リユース業界自体は成長しているので、デジタル化によってさらなる拡大が見込まれます。ブランド数の多さ、膨大な在庫、詳細な商品状態の記載など、リユース特有の複雑さは課題です。しかし、この課題を解決する優れたUIを作ることができれば、まだまだ成長できると思っています。

WORMでは、検索・絞り込み機能の強化・商品のSKU統合(中古業界では同一商品でも一つ一つ商品ページができてしまうので可能な限り統合したいです)・コンテンツの充実などを考えております。

編集後記

投機的な熱が異様な膨張を見せていたスニーカーブーム。その象徴ともいえるNIKEを中心に、昨今では静かに、しかし確実に落ち着きを見せています。

ブームがライト層にまで波及するとその熱気を保つのはとても難易度が上がり、WEBやECのように、リーチの幅が広がるメディアではなおさらその傾向が強く現れます。

熱量を保つ術はあるのか? 答えは、コンセプトから紐解かれるコンテンツの密度と質。自社が持つ文脈と物語を、いかにデジタル上で魅せるか。それが画面越しの購買体験を、リアルな熱狂へと変える鍵となります。

スニーカーの歴史において、音楽は切ってもきれない関係性があります。あるブランドのヒットの背景にはアーティストの存在がある、という話は業界でも枚挙に暇がありません。それは偶然ではなく、音楽がコミュニティを形成し、コミュニティがスタイルを形成しているのです。

その連鎖を、ショップのコンセプトにまで昇華させたのがWORM。リユースという文脈に「we want you to find a pair that’s truly you.」という思想を重ね、単なる商品ではなく、再発見の体験に変えるその姿勢に、スニーカーリユースの先駆者としての矜持を感じずにはいられません。

餅は餅屋——。そう思わせてくれるだけの深みと精度が、彼らの発信するコンテンツにはあります。だからこそ、WEBという無機質な空間にも熱気が宿るのだと深く頷かせられました。